建築基準法と土地評価の関係について教えてください

1 建築基準法の目的

第1条で、「 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。」と定められています。

この条文の「最低の基準」の意味については、建築技術などについての「最低」という解釈や取り締まり上の「最低」の意味であるという解釈もあるようです。

いずれにしても、建築基準法に基ずく建築確認の検査済証のない建物は違法建築ということになり後々トラブルの基になります。

2 都市計画法との関係

都市計画法

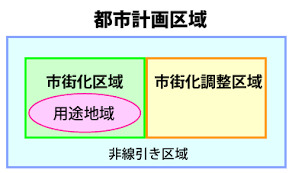

日本国内を都市計画区域の内と外に区分して街づくりプラン(都市の健全な発展と秩序ある整備および市街地開発事業に関する計画)を都道府県知事の権限で決定しています。

都市計画区域内では日本国内を地域ごとに用途地域という利用目的を定め、建築物が健全な都市環境の一要素として機能するための規定をしています。

建築基準法

建築物に関して幅広い規定を設け、建築物の安全性の確保等を目的としています。

その規定の中には、建築物自身の安全や衛生について規定されている条文と、その建築物と都市との関係について規定されている条文があります。

上記のうち、前者が単体規定、後者は集団規定と呼ばれています。

単体規定の対象が建築物と建築物が定着している敷地で、一方それらを取り巻く周囲が集団規定であるために、単体規定と集団規定が接している接道義務は土地評価に大きな影響を与える重要な規定となっています。

また、敷地と建築物の延べ面積の割合を規定する基準容積率(都市計画法では指定容積率)や日影規制の規定もあり、これらも土地評価に影響を与えます。

3 その他の建築基準法の重要原則(一敷地一建築物の原則)

建築基準法施行令第一条第1項において、「敷地」とは「一の建築物又は用途不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。」と定められています。

これは、筆に関係なく一の建築物の敷地として認められた土地には、新たに別の建物を建てることはできないということです。

したがって、すでに建物が建っている敷地の空いている部分に新しい建物を建てる場合は、既に建っている建物の敷地とは別の敷地をつくり、そこに建てなければなりません。

しかし、現実には接道義務違反の状態で建っている建物がたくさん見受けられ、土地評価方法に頭を悩ませることになります。

次回は「道路と接道義務」について投稿します。